今年夏天,在改造“倒脱靴”的旧屋时,工人用锤子把王平四十多年前的一个旧木柜敲碎了。那些碎木屑遂连同着往昔岁月,灰飞烟灭。

庆幸的是,他此前还是打捞出了一些往事,并写出了一本书。

2021年底,王平的作品《倒脱靴故事》出版,它记录了长沙的一条老街巷“倒脱靴”的市井百态和历史变迁。豆瓣上,这本书的评分曾达到9.1。有网友留言,书中“亲切的方言,熟悉的地名,消逝的老街巷”让他们看见了父辈们的长沙老城,“那些鲜活的记忆”。

《倒脱靴故事》书封

而对于王平来说,倒脱靴里有他的半辈子。上世纪五十年代初出生的他,四五岁就跟着父母搬进“倒脱靴”,期间“只上过小学和大学”——在动荡中他的学业中断,成了一名街道工厂工人,十八年间,整天跟车床、钳桌、扳手、起子打交道。

从倒脱靴出发,他后来通过写作,离开了街道工厂,成为湖南文艺出版社的编辑,《书屋》杂志的创始人之一,把历史记录在纸上。

如今,退休了的王平,在倒脱靴仍有一套小房子。老街巷里的旧公馆在20年前拆迁了,原地重盖了四层居民楼,王平买下了其中一户,给母亲住。

“梦留老巷,雕刻时光,杂拌文史,兼备雅俗。看似闲坐十八扯,却是哭歌相隐的一册清明上河图。”作家韩少功推荐这本书时说。而王平总觉得恍惚,那些房东、长辈、友人的欢笑与悲伤,他们的遭际与命运,他已经分不清是真实还是想象,也许交织在了一起。

2011年,王平退休后,除了看书、写作,还喜欢跟人聊天、喝酒、摄影……有人羡慕他快活、自在。他回应说,人生哪有真正的自在与轻松?我不过是习惯在黄连树下弹琴,苦中作乐罢了。

【以下是王平的讲述】

“倒脱靴”10号与祖父

我四五岁时,父母带着我们一家人搬进了“倒脱靴”10号公馆。

这条古老街巷离南门口不远,闹中取静。地名古怪,虽有所谓传说,但毕竟荒谬。

巷子的建筑比周边街巷的好一点,公馆居多,有来历的人家也不少。10号公馆是一栋红砖房子,坐北朝南,院子里有一颗玉兰树,每到春天,白色的玉兰花落满台阶。

二十世纪七十年代初,王平摄于倒脱靴十号老屋的晒楼上,背景为玉兰花树。

但因为经济困难,我们一家七口人,只租了“倒脱靴”10号的一间卧室和一个厨房。卧室很大,约二十几平米,棕色的地板,白色墙壁,窗户开阔,天花板中间还有浮雕。家里人口多,虽然摆了两张床,每睌睡觉还要搭临时铺。

小的时候,母亲常让我折几朵花苞,插在家里一只通体深褐、貌似黑陶的短颈圆肚花瓶内。不到半天,硕大如饭碗的花便洁白地盛开了,满屋子的幽香。

而那只花瓶,还是祖父从日本留学时带回来的。

祖父叫王时泽,1882年出生,晚年跟我们一起住在“倒脱靴”10号公馆。那时候,我还很小,记忆中,不时有人来家里拜访祖父,像黄兴的儿子,以及湖南文史馆任职的毛居青等。

在我们家族里,祖父算得上是一个“名人”。他1902年秋考入善化学堂(善化县于1912年并入长沙),后因言论偏激,于第二年冬被校方除名。1904年春天,祖父赴日本留学,彼时尚还未满十八岁。

在日本留学期间,祖父结识了秋瑾。两人意气相投,成为至交,并以姐弟相称。但我觉得他最厉害的是,1905年的夏天,19岁的祖父回国省亲,居然说服了曾祖父、曾祖母及他的哥哥一起去日本留学。

曾祖父因不适应,很快回国,但曾祖母就读于东京青山实践女校附设的师范班,跟秋瑾同居一室,那时她已四十三岁。

祖父王时泽留日时的照片。1904年摄于横须贺海军炮术学校,其时尚未满十八岁,乃“航海救国论者”。

1911年,26岁的祖父回国,在上海策动了海军舰队的起义。

上世纪三十年代初起,祖父任青岛海军学校校长,后担任青岛市公安局局长。1936年11月,因招致日方不满,祖父被迫辞掉公安局长职务。但一直到1940年,他才真正脱离政界,携全家避居湖南省湘西边城凤凰。

解放后,祖父被聘为湖南省文史馆馆员。

因为年纪太小,祖父在世时,我没能去了解他的经历,理解他的人生。多年后,有一次在网上浏览,无意中发现祖父一张年轻时的照片在网上拍卖,吃了一惊。那张照片我从未见过,祖父全身戎装,理着平头,留八字胡,目光威严。两侧还有他的亲笔题字:安德河先生惠存,王时泽敬赠。摄于青岛,并盖了一方印章。

我把照片拷贝了下来,打电话询问北京的表哥陈漱渝知不知道安德河。表哥大我十岁,在北京鲁迅博物馆工作,曾写过多篇有关祖父的文章。他告诉我,安德河是德国人,是当年祖父为青岛市公安局聘请的警犬教练。

祖父去世时,我十岁左右。至今记得,他坐在一把破藤椅上写东西,手有些发抖,钢笔尖将纸戳破了。祖父用剪刀在另纸上剪下一小块,用糨糊仔细糊在那个戳破的地方。不料身体突然一歪,从藤椅上滑到地下,当即不省人事。

那是1962年正月初九清晨,因突发脑溢血,祖父在“倒脱靴”10号公馆逝世。

“一粒米到底有多重”

祖父的故事,我写在了《倒脱靴故事》的书里。

进入出版社后,我几乎停顿了写作,可能是做编辑后,看别人的文章多了,自己写得就少了。而且很多东西必须经过时间的淘洗和沉淀,才能写得出来。

直到2016年,我开始写《倒脱靴故事》。这本书中的很多人物和故事,都是真实发生过的,历经半个多世纪的历史变迁,它们自然而然地跃于纸上,变得鲜活、生动起来。但我又经常怀疑它的真实性。因为人的记忆并不靠谱,很多时候是记忆和想象的交织。

比如,书中最后一篇文章,写我小学的故事和经历。

小的时候,我身体不好,在学校经常受人欺负。我们班上有一个头霸王经常欺负我。有一次,头霸王突然走到我前面,掐住我的脖子,用力往后压。我当时正在写作业,拿着蘸水笔就对他脸上砸了过去。那家伙很灵活,一闪,蘸水笔把他耳朵凿了个洞。

几十年过去了,我已分不清这是真实还是想象。直到一次聚会,一位同学跟长大后的头霸王说:“你记不记得,有一次你欺负王平,王平用笔砸了你耳朵一个洞。”大家凑过去一看,他耳朵下方果真还有一个蓝色的小点点。

小学六年级时,我查出患骨结核,开始变得自卑而孤独。那时候,我身高不到一米三,体重只有六十几斤。

骨结核并不非不治之症,但可能会导致瘫痪,或者需要截肢。我在医院做了三次手术,医生用凿子把骨头上的结核病灶刮掉。

手术过程,仅打了腰部麻药,但我几乎都是清醒的。那种刺骨、钻心的痛,让我整个人都麻木了。不过还算坚强,没有哭闹。三次手术,有一次失败了,前后加起来住院大半年。

回家后,我腹部以下打了石膏,不能站立、蹲坐,只能平躺在床上,像一具木乃伊。

那一段时间,我每天躺在床上看书、睡觉,醒来又看书。我记得,看海明威的小说《老人与海》时,我不知天高地厚地说了一句:这样的书我也写得出来。

拆掉石膏后,经过大约一年时间的休息和康复训练,身体才慢慢恢复正常。

两年后,我去中学报名,校方说我的学籍没有保留,没有资格入学。从此失学。

此后,我经常给街道上的泥木工打下手,去火车南站推板车,藉此挣点小钱,也算锻炼身体。喜欢一个人坐在家门口的麻石台阶上发呆,不知道自己以后要干什么。

以前,父亲在工厂上班,一个星期回来一次,每月工资五十几块钱。除了给家里的生活费,他自己会留几块钱抽烟、喝酒。年轻的时候他过了一段时间的优越生活,上过大学,会唱英文歌、吹口琴,写得一手漂亮的字。

父母于1937年在青岛结婚。

但父亲一辈子不得志,晚年大部分时间一个人躲在房间喝酒。

他是统计学专业的学生,对数字有种天生的热爱。哪怕后来潦倒不堪,仍喜次记账。他的账簿里,金额最少为一分钱(两担自来水),次之两分钱(一盒火柴),最多至五十四块五(每月工资)。每次买回一盒火柴,他必定要数火柴根数,并记在账本上备注:上次一盒总计九十五根,此次一盒总计九十一根,少四根也。

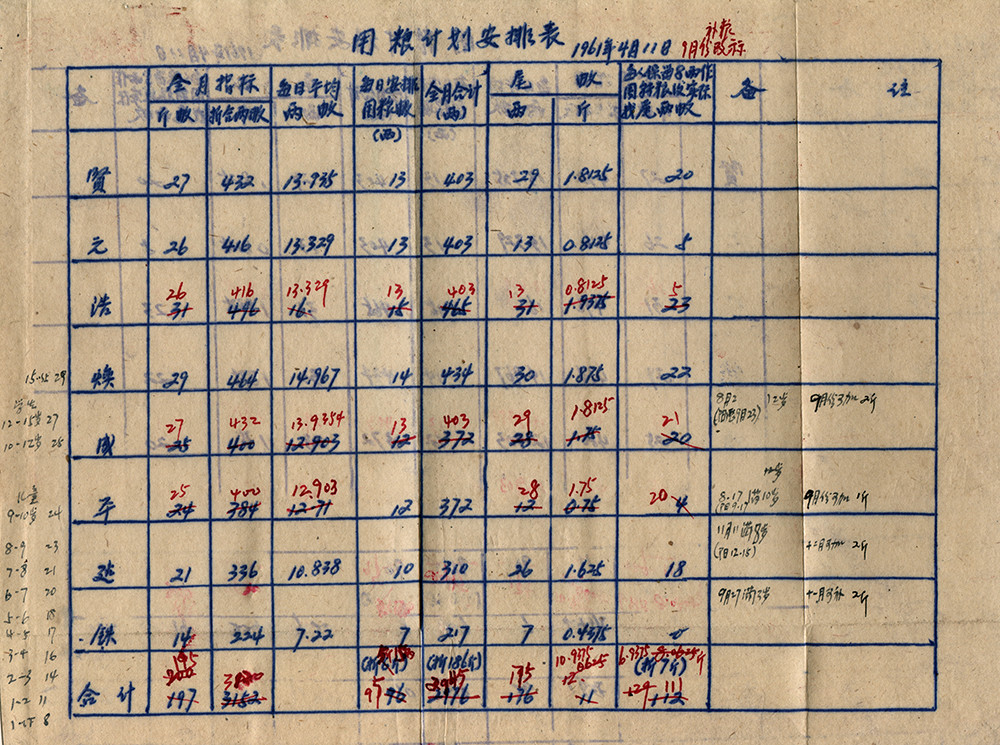

上世纪六十年代,父亲制定了一家人用粮计划安排表,将全家每人每日安排的用粮数精确到两、钱、分、厘、毫,比如我二哥每日的平均用粮数为13.9354两。

1961年苦日子时期,父亲为家庭成员手绘的用粮计划安排表。每人每天口粮之计量单位细分至“两、钱、分、厘、毫”。

所以那时候我好奇地问过父亲,一粒米到底有多重?

父亲似有些难堪,但也告诉了我一种方法:先数出一百粒米或者一千粒米,称出它们的重量,再除以一百或者一千。我至今也没有算过。

五十年一觉文学梦

十九岁时,我认识了五十多岁的诗人彭燕郊,并和他成为了忘年之交。

那时候,彭燕郊在长沙北区阀门厂做油漆工。我去工厂找他,他把手套脱了,我们偷偷地聊小说、诗歌,以及梦想。有的时候,我去他湖南省博物馆的家(他妻子在湖南省博物馆上班),一聊好几个小时,偶尔也在他家里吃饭。

我在他家用手摇唱机听黑胶唱片,读波德莱尔的《恶之花》,以及美国“嚎叫派”诗歌,欣赏俄罗斯的绘画作品……尽管多是从画报上剪下来的,但我依然觉得很新鲜。

每天,彭燕郊从家里到工厂上班,坐公共汽车要经过南门口。隔一段时间,他会在南门口下车,走到“倒脱靴”10号公馆,给我送来新书,并把之前借给我的旧书拿回去, 恍若地下工作者交换情报。

那个年代,我的两个姐姐、一个哥哥,下乡当了知青。因为身体不好,我留在长沙。一开始,我进了长沙机床厂,成为了一名合同工,负责起吊机床部件,几乎没有技术含量。对于我来说,彭燕郊给我带来的不仅仅是书本,更是对未来的希望。1978年,恢复高考后,很多知青参加高考,考上了大学。我只有小学毕业,没有办法参加高考,于是一个人偷偷地写作。写的多数是那些困惑、悲伤的生活。

1979年。我的小说处女作发表了,拿到30块钱的稿费。

此后陆陆续续发表了一些小说。借用汪曾祺先生的话解嘲:虽好,却少。

有一回,彭燕郊去“倒脱靴”找我,正好我不在家,他给我留了一张纸条,上面写着:“这几天,我们都在读你的小说,读得津津有味。哈哈,王平这个鬼东西!这就是我的文学评论了。”这个纸条我保留至今。

上世纪70年代到80年代初,我的生活依旧闭塞,但因为读了一些书,对现实生活有了不同的理解和看法。至今还记得,当时读狄更斯的《双城记》,看到一句“这是最好的时代,这是最坏的时代” 时,不免深有感慨。

那时候,哥哥姐姐都搬离了“倒脱靴”,家里只剩爸妈、我和妻子。我于1982年结婚,爸妈住北边的大房子,我和妻子住先前祖父、姑妈住的房子。

二十世纪八十年代初,王平与妻子摄于长沙城南天心阁。他工作的街道机械厂即位于天心阁的旧城墙下。

婚房是我们自己布置的。我买来沙发布,找来木材,打好沙发架,把钢丝绕成塔状的弹簧,然后淬火,变硬,填充竹绒,盖上沙发布,这样就做好了一个沙发。好朋友还帮我们打了一房家具,床铺、柜子皆为“趴腿”,这在当时是很时髦的。

不久,我结识了何立伟、残雪等几个搞文学的同龄人。我们经常一起玩,大谈其文学。目中有人,也目中无人。在我家聚得最多,也去残雪家玩。

那时残雪在家里做裁缝,写了一个中篇《黃泥街》,是她的处女作,拿给我们看。作品中那个变形、荒诞、像梦一样的世界,给了我们极大的震撼,但很难透彻地理解。残雪平时很少聊文学。她喜欢跟我妻子聊生活、聊家常,比如做衣服,从布料、裁剪,到成衣,可以聊很久。

有一次,残雪给我们几个每人做了一套猎装,那种有口袋的西装,帅气又时髦。那是1985年的秋天,我们穿着一模一样的灰色猎装,每人骑一部破自行车,在长沙城走街串巷,你到我家玩,我到你家玩。

那个年代永远过去了,回想起来还是蛮有几分温馨。

很早开始,我就觉得自己不会一辈子待在工厂。一直到1987年,在工厂待了十几年后,我才真正有机会离开。

当时,省內正在挑选若干青年作家,组团去北京参加第二届青年文学代表大会。我根本没想过自己也能去参加。但有一天却收到了参会通知。我大吃一惊,后来才知道,是省作协会副主席谭谈在推选代表时上帮我讲了话。

谭谈从未跟我说过此事,以后我也没有当面感谢过他,但我内心一直很感激他。

当年,湖南去北京参加大会的有十几个年轻人,“文学湘军”的称号就从那时得来。其中不少人都获过全国小说奖。

会后回来不久,中国作家协会来了通知,推荐我去武汉大学上“作家班”,但要通过武汉大学的入学考试。那是1987年,经过几周的恶补,我考入武汉大学第二届“作家班”。

两年后,我从武汉大学“作家班”毕业,进入了湖南文艺出版社。

黄连树下弹琴

进入湖南文艺出版社时,我已经38岁了。但我还是喜欢做编辑,策划、主编过几套还过得去的书。

几十年过去,老家倒脱靴也发生了很大的变化。如每家每户的私厕被封,在街巷附近修建了公厕;原来家家户户都有水井,后来自来水管接到家门口,继而又接进了家里;水井便无声无息地废了。而居住在公馆里的人家,更是换了一波又一波。

1992年,父亲在“倒脱靴”10号公馆病逝。不久,我和妻子也搬离了“倒脱靴”,住进了单位分的房子里。母亲不愿意离开,一个人留在老公馆,我们不时回去看望她。直至2000年,政府拆掉了巷子里的几栋老公馆,盖了两栋四层居民楼。

居民楼修建好后,我买下了底层朝南的一套房,七十几平米,有独立的洗手间、厨房,以及两个小房间。相比老旧的公馆,新房住起来更方便。母亲很高兴,八十多岁的她在家里种起了花,一百多盆,绿藤爬满了四层楼的墙壁。

我在“倒脱靴”生活了三十多年,这里的一草一木,一砖一瓦,我都很熟悉,这里留有我的少年时光、青春往事。

1995年调至《书屋》以后,我结识了锺叔河先生。后来又是楼上楼下的邻居,与他成了忘年交。他给了我很大的影响和帮助。尤其因为都有在底层生活、工作过多年经历,彼此在很多方面也有共同的领悟和感受。我协助他编了多本与他有关的书籍,也有幸成为十卷本《锺叔河集》的特邀编辑。

锺叔河先生为《倒脱靴故事》题记。

退休以后,我经常跟朋友聊天、喝酒,拍照,也打打牌。但我技术不好,且不计较输赢。有牌友看我技术差,开玩笑说:“王老师,你这样的牌技,怎么能进入社会呢?”我只能自我解嘲:“我根本没打算到社会上去玩牌,只跟你们几个人玩玩而已。”

有人羨慕我过得放松、自在。其实我不过是习惯在黄连树下弹琴,苦中作乐罢了。

《倒脱靴故事》出版后,引起了一些人的共鸣。几个月前,两个小姑娘联系到我,说看了我的书,很喜欢。想租用我“倒脱靴”的那套房子做艺术工作室,还打算做个铭牌,就叫“倒脱靴10号”。